乡村文旅如何从传统模式走向创新与可持续发展

我国乡村旅游历经40年的发展,对全国脱贫攻坚和新农村建设做出了积极贡献。在过去的发展实践中,乡村旅游已经在某些层面发生一些单点、牵线、局部的变化,随着旅游市场的复苏,游客需求的转变,将推动乡村旅游步入升级转型新阶段。

近年来,乡村旅游成为农业农村领域发展势头强劲的新产业新业态,并随着城乡居民生活水平的不断提升,积蓄并释放着愈发深厚的市场潜能,成为振兴乡村产业的有力引擎。

乡村旅游产品在快速发展的过程中,确实存在一些问题,这些问题不仅影响了游客的旅游体验,也制约了乡村旅游产业的持续健康发展。以下是一些主要的问题:

产品同质化严重:当前,很多乡村旅游产品都停留在“住农家屋、吃农家饭、享农家乐”的层面上,缺乏创新和特色。游客在不同的乡村地区可能会遇到相似的旅游体验,这大大降低了乡村旅游的吸引力。

服务水平参差不齐:乡村旅游的服务提供者多为当地村民或小型经营者,他们的服务水平参差不齐,缺乏专业的培训和统一的管理。这导致游客在享受乡村旅游服务时可能会遇到不规范的操作和不尽如人意的服务质量。

缺乏文化内涵:乡村旅游产品往往只注重物质层面的体验,如美食、住宿等,而忽视了乡村文化的挖掘和传承。游客在乡村旅游中难以深入了解乡村的历史、文化和民俗风情,无法获得更深层次的旅游体验。

基础设施建设滞后:部分乡村地区的基础设施建设相对滞后,如交通不便、住宿条件差、卫生设施不完善等。这些问题不仅影响了游客的旅游体验,也制约了乡村旅游产业的进一步发展。

营销手段单一:乡村旅游产品的营销手段相对单一,主要依赖传统的口碑传播和旅行社推广。在信息化时代,这种单一的营销手段已经无法满足游客的多元化需求,也难以有效吸引和留住游客。

缺乏环保意识:部分乡村旅游地区在开发过程中缺乏环保意识,过度开发和利用自然资源,导致生态环境破坏。这不仅影响了乡村旅游的可持续发展,也对当地村民的生活和生态环境造成了负面影响。

在产业快速成长背后,乡村旅游产品同质化严重、服务水平参差不齐等问题与隐忧层出不穷,乡村旅游应根植于“百里不同风,千里不同俗”等特色、充满“烟火气”、新鲜感与生气,有真实乡土生活沉浸感。那么,乡村旅游如何实现转型升级呢?

乡村旅游转型升级的路径可以涵盖多个方面,旨在提高乡村旅游的吸引力、竞争力和可持续发展能力。以下是一些可能的路径:

挖掘和强化地域特色:

- 深入研究和挖掘乡村的自然景观、历史文化和民俗风情等地域特色,将这些元素融入旅游产品和服务中,打造独特的乡村旅游品牌。

- 保护和传承乡村的传统文化,如民间艺术、手工艺、民俗活动等,使游客在旅游过程中能够深入体验乡村文化的魅力。

- 加强乡村旅游从业人员的培训和教育,提高他们的专业素养和服务意识,确保游客在乡村旅游过程中享受到优质的服务。

- 引入先进的管理理念和模式,提升乡村旅游的整体运营水平和服务质量。

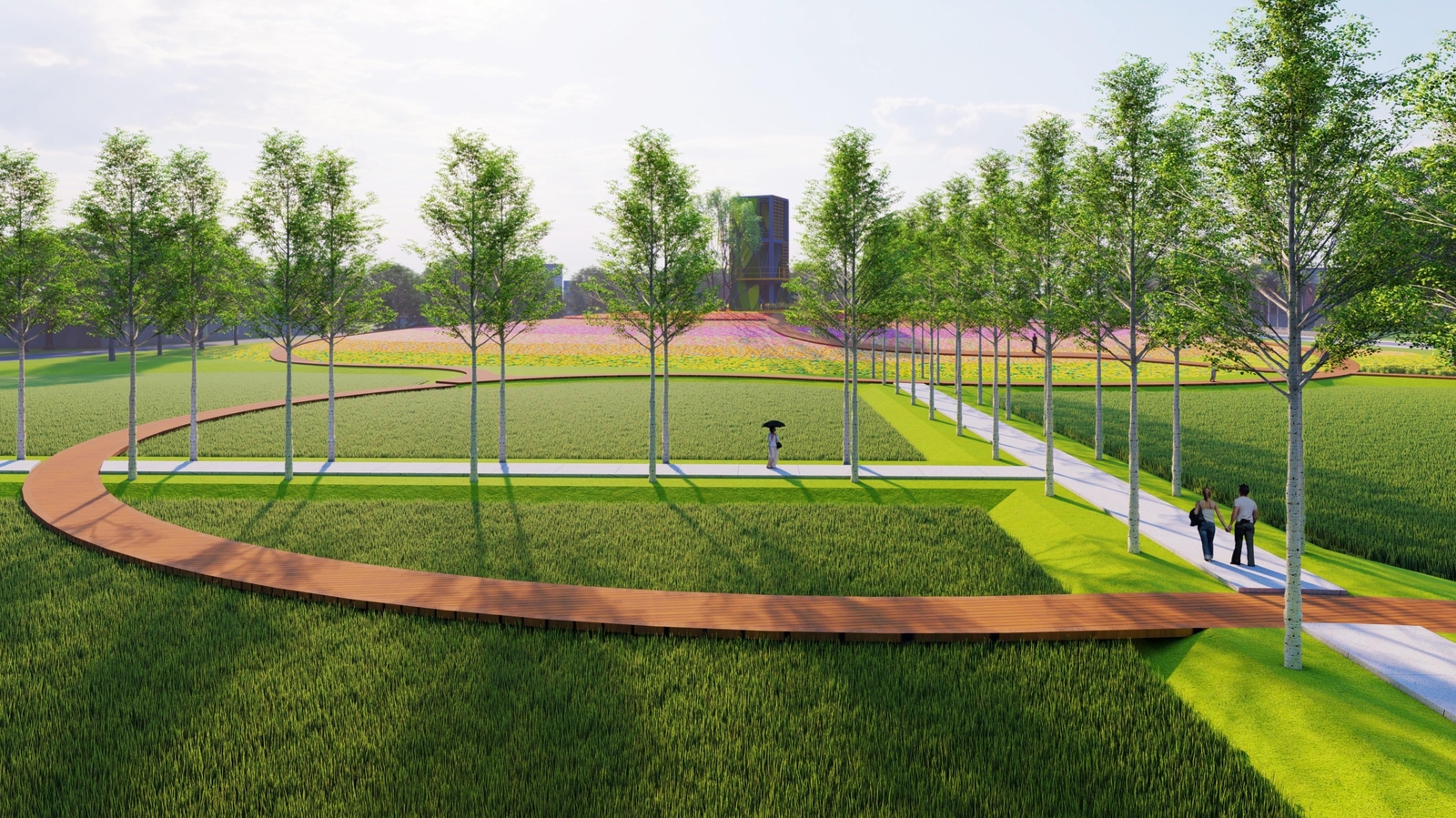

- 开发多元化的乡村旅游产品,如农事体验、乡村民宿、乡村美食、乡村手工艺等,满足游客的不同需求。

- 利用科技手段提升乡村旅游的智能化和便捷化水平,如引入虚拟现实、增强现实等技术,为游客提供更加丰富的互动体验。

- 加大对乡村旅游基础设施的投入,改善交通、住宿、餐饮等条件,提高游客的舒适度和满意度。

- 注重乡村生态环境的保护和改善,确保乡村旅游的可持续发展。

- 利用互联网、社交媒体等新媒体平台,加强乡村旅游的宣传和推广,提高知名度和影响力。

- 与旅行社、在线旅游平台等合作,拓展客源市场,吸引更多游客前来乡村旅游。

- 推动乡村旅游与农业、林业、渔业等产业的深度融合,形成产业联动效应,提高乡村旅游的附加值和竞争力。

- 鼓励乡村旅游与文化创意、体育休闲等产业的跨界合作,开发新型旅游产品,丰富游客的旅游体验。

- 政府应加大对乡村旅游的支持力度,制定相关政策和规划,引导乡村旅游产业健康发展。

- 鼓励社会资本参与乡村旅游的开发和运营,推动乡村旅游产业的多元化和市场化发展。